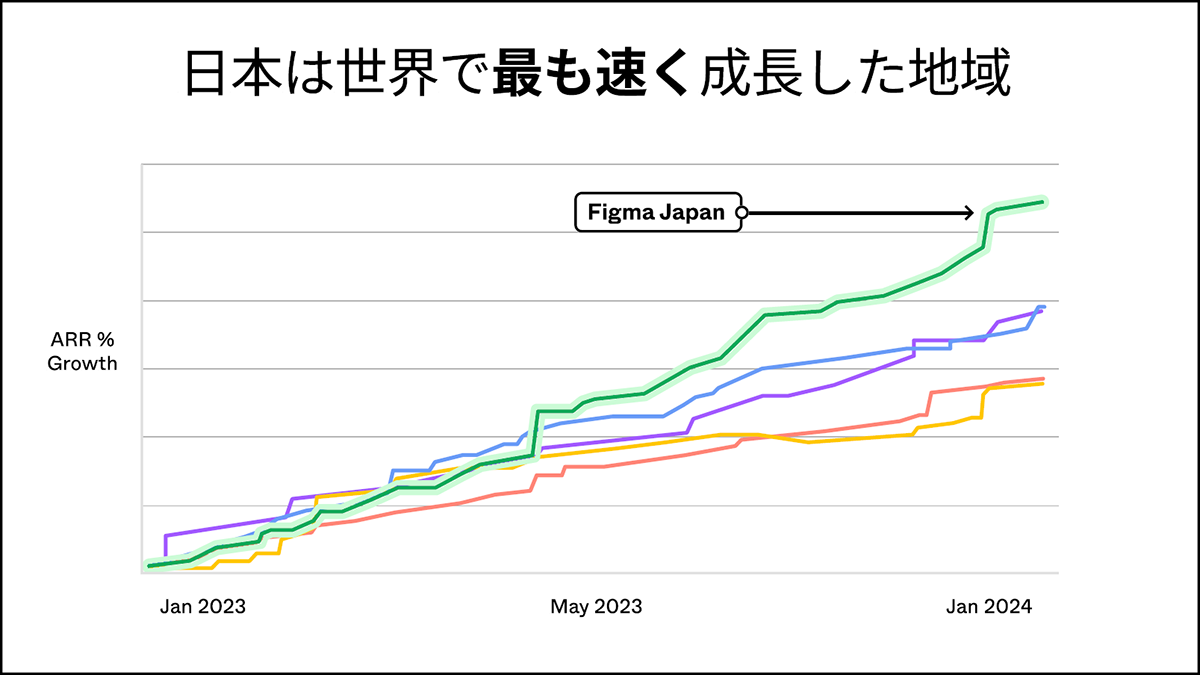

拡大し続ける日本のFigmaユーザーとコミュニティ

2022年3月の日本進出以降、Figmaにとって日本は顧客獲得と収益の双方で最も成長したリージョンであるという(グラフの緑線が日本)。日本語はFigmaで最初に多言語対応した言語であり、当初から市場として重視されていた。

Figmaのコミュニティ「Friends of Figma」も国内で急成長しており、2022年から2024年にかけてメンバー数は2300人から2万5000人に成長。チャプターと呼ばれる地域・団体も1から24に拡大した。

教育分野でも浸透が進んでおり、2023年9月にはGoogle for Educationとの提携により学生向けの無償提供も開始。現在は3万5000人以上の学生がFigmaやFigJamを利用し、日本のDX推進を下支えしている。

拡大し続ける日本のユーザーやコミュニティを適切にサポートするため、日本法人の社員数も32名まで増員された。

Figmaは、もはや単なるデザインツールではない

CEOのディラン・フィールド氏は、Figmaについて「ソフトウェアのデザインツールとして始まったが、現在は単なるツールではなく、ソフトウェアのデザインとビルドのためのプラットフォームだ」と表現した。頭の中のアイデアをソフトウェアとして形にするためのプラットフォームで、デザインは一つのプロセスに過ぎないという。

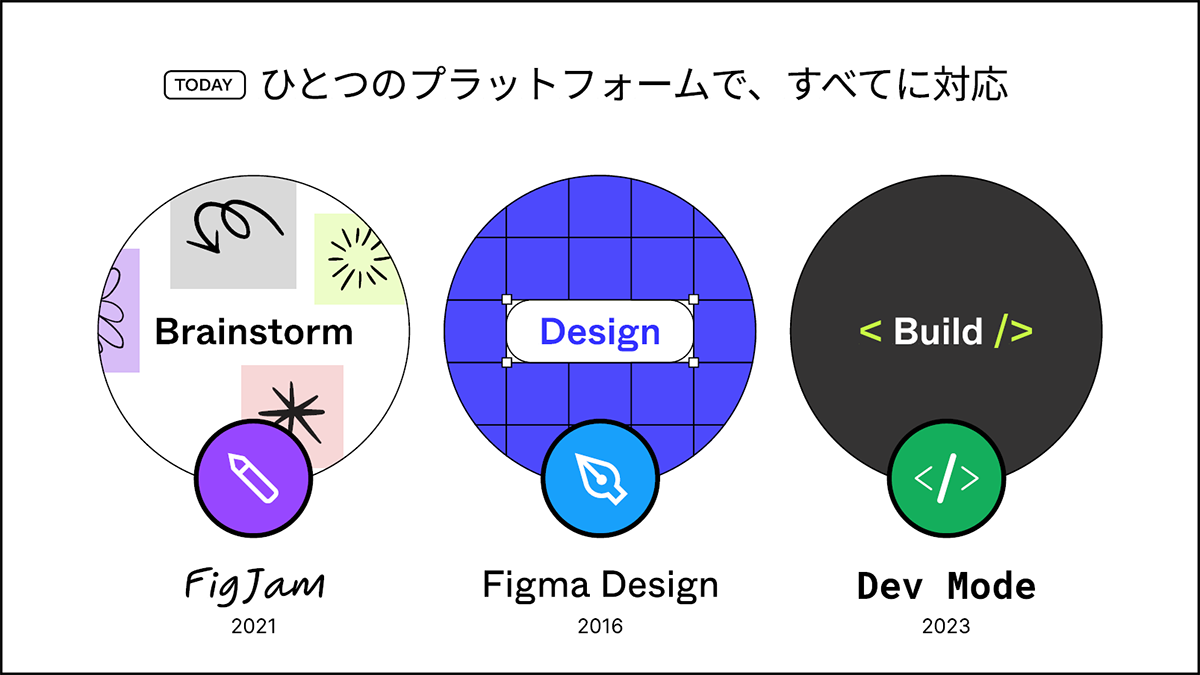

ソフトウェア開発の流れを大まかに分けると、何をつくり改善するかを検討する「ブレインストーミング」、ワイヤーフレームの作成やプロトタイプによるユーザー検証を行う「デザイン」、コーディング(実装)による「ビルド」といったステップが考えられる。最後に完成品から学びを得て最初に戻り、このサイクルを回していくイメージだ。

現在、Figmaはこのサイクルのすべてをプラットフォームとして支援しているという。

具体的には、序盤のブレストはオンラインホワイトボードツールの「FigJam」、中盤のデザインはデザインツールの「Figma」、終盤のビルドでは今年の2月から正式リリースされた「Figma」の「開発モード(Dev Mode)」が相当する。

Figmaというとデザイナーが使うツールだと思われがちだが、現在はWAUベースのユーザー比率で、デザイナー:開発者:それ以外が1:1:1といった状況であり、プロダクトマネージャー、マーケター、リサーチャー、プロダクトデザイナー、開発者と、プロダクトチーム全体で使われている。ちなみに、アクティブユーザーの8割は非アメリカ在住のユーザーだそうだ。

また、テック企業の人だけが使うサービスという認識も誤りで、あらゆる産業がフィジカルからデジタルにシフトし、デジタル活用がビジネスの勝敗を左右する昨今においては、さまざまな種類の人や組織が使うようになってきていると述べた。

なお、これらを可能にしている主要因として「FigmaがWebアプリであること」も挙げた。リンクを共有する形で、デバイスを気にせずに多様な環境からアクセスし、誰てもオープンに協力しあえる場の提供が、楽しさを創出し、そこからさらに人が集う効果をもたらしているという。