コロナ禍の意思決定、PMの役割は素案を出すこと

金田氏がプロダクトマネージャーカンファレンスに登壇したのはこれで3回目。これまでは「組織の仕組み作りについて話してきた」が、コロナ禍では「仕組みだけでなく、個人が力を発揮しなければいけないこともあると学んだ」と話す。そのうちの一つが、プロダクトマネージャー(PM)がリーダーシップを発揮して「決める」ことだ。

事業活動は決定の連続とも言える。プロダクトをどうするかが決まるから開発の計画を作成でき、経営層やマーケティングチームとも意思疎通ができる。開発チームだけでなく会社全体で連携して行動することがプロダクトの成果に大きく影響するからこそ、質のいい決定を素早くすることが重要なのかもしれない。

実際、2020年4月20日にエウレカがリリースしたオンラインデート機能「ビデオデート」は、実質1か月ほどの開発期間でリリースできた。新型コロナウイルス感染症の流行を受けて決まった機能だったが、素早い意思決定もあってマーケティング活動も開発チームと連携して「うまくできた」という。

金田氏は、こうした意思決定には「3つのコツがある」と話す。責任のある大きな決定をするのは怖いが、コツを意識することでプレッシャーを和らげられるという。

コツの一つが、最終的な決定案はチームで作り上げるものと考えることだ。プロダクトマネージャーの役割は素案を出すことと割り切れれば、一人で決めなければならないといった重責は和らぐだろう。チームで事前に議論を経て決まるため、チームメンバーとしても納得感を得やすい。

2つ目に、素案の作り方にもコツがある。素案は、チームとして意思決定ができるような良い“たたき台”であることが求められる。情報が不足していて議論相手との認識にズレが出てしまったり、検討する内容が限定的で結論に賛同してもらえなかったりするのを防ぐためだ。

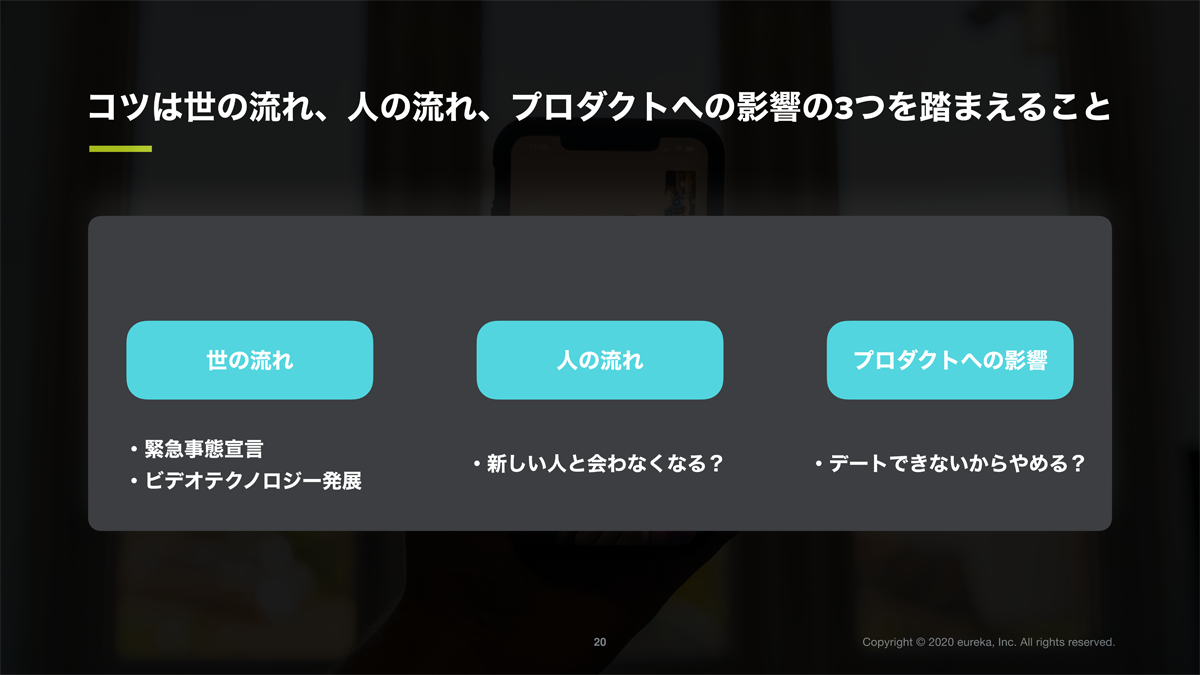

金田氏は素案の作り方のコツとして、まず「マクロな視点を書き出すこと」を勧めた。最低限書き出す視点は「世の流れ」「人の流れ」「プロダクトへの影響」だという。例えば、コロナ禍を受けて開発したビデオデート機能の場合は以下だ。

金田氏は「言われてみれば当たり前のことだが、マクロな視点は大事」だと話す。人によって、世の中の見え方は違うからだ。例えば、同じ出来事であっても別のプロダクトを意識すれば予測される世の流れ、人の流れ、プロダクトへの影響は大きく変わる。素案を基に議論をする前に、マクロな状況をどのように見ているか改めて共有すると、議論がしやすい。

開発している機能など目の前の作業に意識がとらわれてしまうケースもある。マクロな環境を整理することで、意思決定のための議論がスムーズに進めやすかったり、決定した方針を理解してもらいやすくなるという。