「プロダクトマネージャー」の認知向上を目指して

6月1日にオープンしたProductZineに掲載されている「プロダクトマネジメントの基本を学ぼう」は、及川氏、曽根原氏、小城氏3人の執筆者による連載である。「明確な役割分担があるわけではないが、おのおの異なる経験を元に執筆している」と小城氏は説明する。例えば曽根原氏はシリコンバレーでの大企業とスタートアップ、BtoB・BtoC双方でのプロダクトマネージャーの経験、及川氏には外資系企業やスタートアップなどでプロダクトマネージャーを務めた幅広い経験などである。

8月9日に行われたProductZineのオンラインイベント「プロダクトマネジメントを学ぶ夏」の中で、執筆者3人による「プロダクトマネージャーのスキルの『木』の育て方」というセッションが行われた。

イベント内では小城氏がモデレータ的な役割を務め、及川氏らが連載を始めた経緯、そして同セッションのメインテーマである、「プロダクトマネージャーに求められるスキル」については、米シリコンバレーでプロダクトマネージャーとして活躍し、オンライン学習サービス「Udemy」でプロダクトマネジメントの講座を持っている曽根原氏が解説した。

最初に登壇したのは及川氏。及川氏はプライベートの活動を通じても、プロダクトマネージャーの認知向上に努めている。そのきっかけは「日本の会社にプロダクトマネージャーという役割の人が存在しないことだった」という。

「日本でもプロダクトマネージャーの認知が高まっているが、私たちの考えるゴールに近づいているかと言うと、隔たりがある」と及川氏は指摘する。プロダクトマネージャーが事業側と開発側を橋渡しする調整役で終わってしまっているケースが多いからだ。

だが「プロダクトマネージャーは事業側と開発側の橋渡しをする人ではない。全てを網羅的に考えられる唯一の存在だと考えるべき」と言う。目指すべきプロダクト開発とは、事業側はWHAT、開発側はHOWと分業制を進めることではない。

「プロダクトマネージャーも事業側も開発側も、全員が事業の収益を上げたり、事業価値を高めたり、顧客の価値を高めたりするプロダクトのビジョンに向けて力を合わせて進めていく。そういうプロダクト志向が高まるようなチームを作っていくが大事」と及川氏は言う。そういったチームにおいて初めてプロダクトマネージャーは機能し、またそのようなプロダクト志向が高いチームを作ることもプロダクトマネージャーの役割でもあるという。

まずは木の土壌となるドメインを選ぶこと

続いて曽根原氏が登壇。曽根原氏は「シリコンバレーでは、プロダクトマネージャーは当たり前の仕事になっている」と言う。だが曽根原氏も14年前、シリコンバレーに渡った当初からプロダクトマネージャーとして活躍したわけではなかった。

カスタマーサポートエンジニアとして米国でのキャリアをスタートさせ、さまざまなステップを踏んでプロダクトマネージャーに就いたという。「当時は教えてくれる人も文献もなく、手探りで調べた」と笑みを浮かべながら話す。プロダクトマネージャーとなり10年が経ち、「プロダクトマネージャーの仕事の本質が理解でき、それをシェアしたいと思った」という。

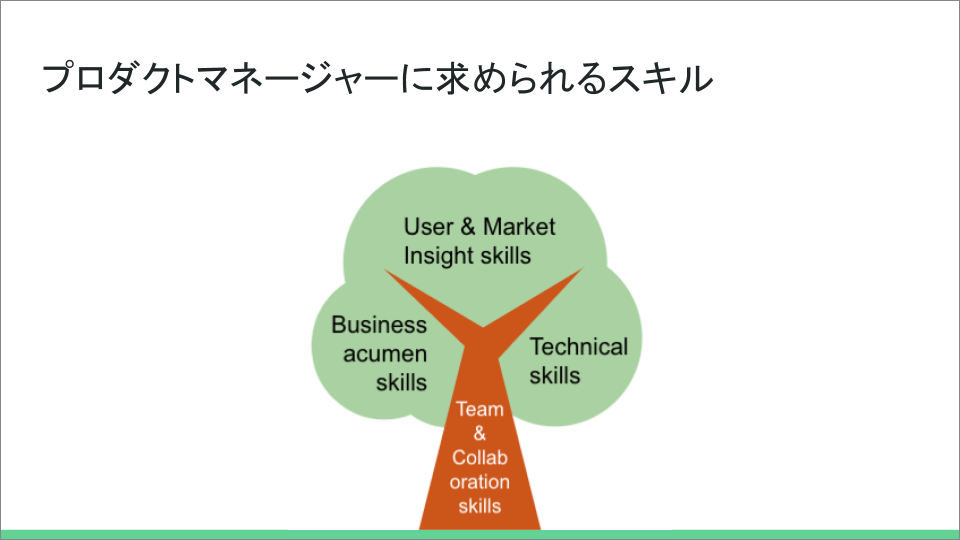

セッションタイトルは「プロダクトマネージャーのスキルの『木』」。曽根原氏はプロダクトマネージャーに求められるスキルは、「木」で表現できると言う。

「幹はチームとコラボレーションスキルで、枝葉はユーザーやマーケットを洞察するスキル、商才、テクニカルスキルです。そしてこれら全てのスキルが求められます。今日はこのスキルの木の育て方について話したい」(曽根原氏)

木は土壌がないと育たない。そこでまずは土壌の選び方について。プロダクトマネージャーの世界の言葉で言うと「ドメイン選び」というわけだ。「大事なのは自分が興味のあるドメインは何か、しっかり考えること」と曽根原氏。

ビジネスの中でのドメインならBtoBやBtoC、CtoC、GtoC、テクノロジーならAIやIoT、モバイル、AR/VRなどがその例だ。「プロダクト自身で選んでも良い」と曽根原氏。SaaSやコンシューマー向けハードウェア、自動運転、モバイルアプリなどもドメインとなるという。「ビジネス、テクノロジー、プロダクトというカットでどこに興味があるのかを考える。その理由は、自分の興味のある土壌でなければ、スキルを育てていっても大きな木にならないから」と曽根原氏は力強く語る。