ビッグデータの力でリテールにイノベーションを起こす

2015年創業のフェズは、リテール業界のDX支援を主要事業とする企業だ。同社では、ビッグデータの可視化と分析を通じて、小売業者やメーカーの売上アップをかなえるOMOプラットフォームや、リテール業界の販売戦略立案のDXを可能にするプロダクトの開発を進めている。

同社では、この事業の立ち上げ時から、プロダクトマネジメントに造詣が深い曽根原春樹氏によるコンサルティングを導入し、支援を受けてきた。プロダクト志向でのものづくりを目指す企業が、外部の支援を得ることには、どのようなメリットがあるのか。フェズの代表取締役である伊丹順平氏、CTOの徐吉秀氏、そして現在同社の顧問を務める曽根原春樹氏に話を聞いた。

株式会社フェズ 代表取締役 伊丹 順平氏

岡山県出身。2009年東京理科大学工学部卒業後、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパンに入社。営業担当として大手流通会社を担当。2012年グーグルに入社。消費財メーカーや小売流通業界へのデジタルマーケティングの企画立案や広告営業、オムニチャネル戦略に従事する。2015年12月にフェズを創業し、現職。

株式会社フェズ 執行役員CTO 徐 吉秀氏

生体認証システムの研究開発者としてキャリアをスタート。主として指紋・虹彩認証のアルゴリズム研究に携わる。後に入社したKLabではゲーム事業を中心としたリードエンジニア、トレタではVP of Engineeringを務め、事業の変化・拡大に合わせた組織構築や技術けん引を行う。2020年11月、フェズのCTOに就任。

株式会社フェズ 顧問 曽根原 春樹氏

シスコシステムズ社日本法人でエンジニアとしてキャリアをスタート。のちに転職したスタートアップ企業が米Juniper Networksに買収され、2006年に米国本社転籍を機に渡米。さまざまな役職を日本と米国で務める。2012年に同社プロダクトマネージャーに転身。シリコンバレーの大企業およびスタートアップ企業における製品のグローバル展開を、プロダクトマネージャーとしてB2BとB2Cの双方でリードを務める。現在はユニコーン企業のPMを担当する傍ら、プロダクトマネジメント顧問として大企業やスタートアップ企業を多数サポートする。

――まずは、フェズが現在手がけているプロダクトの概要をお聞かせください。

伊丹:フェズの中心事業は「小売店の売り場で、お客さまに一品でも多く商品を買っていただける環境を作る」ためのソリューション提供です。

消費者が小売店舗で商品を買う際の動機付けとしては、店舗やその中の売り場の魅力もあれば、メーカーによる商品の魅力、広告や販促といったマーケティング面での取り組みなど、非常に多くの要因があります。

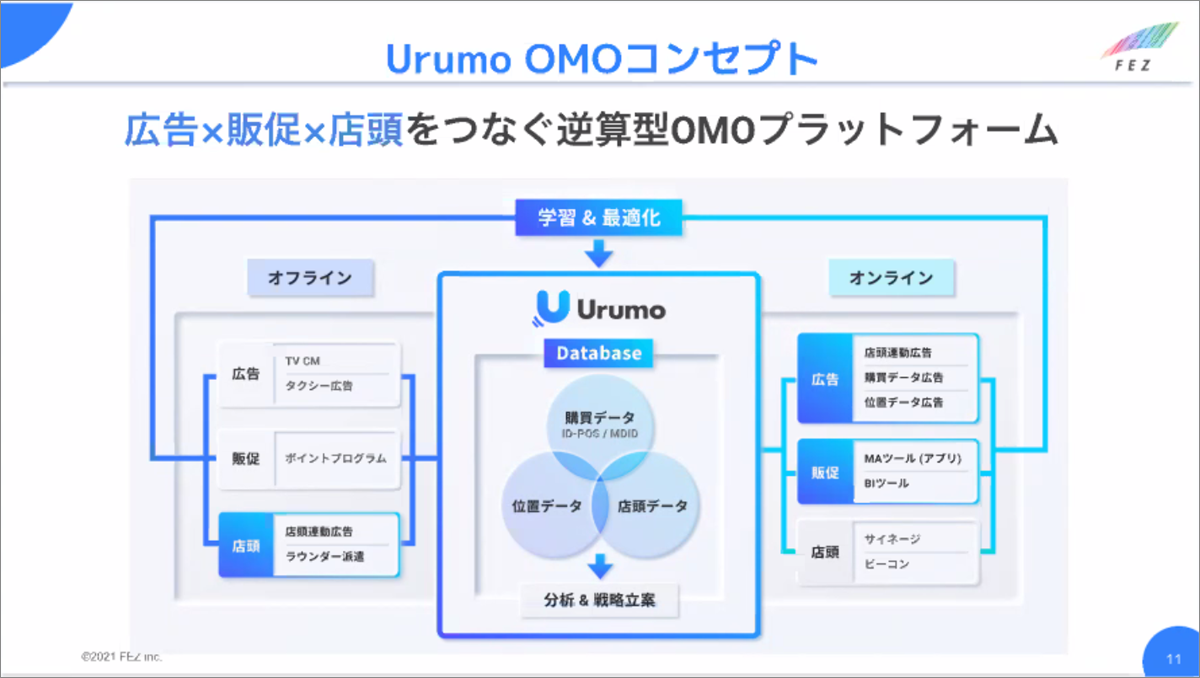

われわれは、小売店舗での消費者の「購買データ」、消費者の「位置データ」、店頭でどのように商品が売られているかに関する「店頭データ」を集約した「Urumo」と呼ばれるデータベースを構築しています。このデータベースを中核に、他のさまざまなデータを組み合わせて可視化を行い、小売業者やメーカーが、分析や戦略立案を行うためのプラットフォームをプロダクトとして展開していこうとしています。

現在、メーカーが自社のマーケティング施策とUrumoのデータを組み合わせて効果測定や戦略立案、施策実行までワンストップで実現できる「Urumo OMO」の提供を開始しています。今後、小売業者向けの「小売DX(仮称)」と呼ばれるプロダクトについても、本格的に展開する計画です。

小売店やメーカーでは、これまでもデータを活用した取り組みを部分的には行っていましたが、例えば「実際に行ったマーケティング施策がどんな結果に結びついたか」や「店頭での商品配置の変化が、購買にどう影響を与えたか」といったことについて、データに基づく精度の高い仮説検証は十分にできていなかったのが現実です。フェズでは、それを可能にするためのプロダクトを作っています。

――現在のプロダクト開発体制について教えてください。

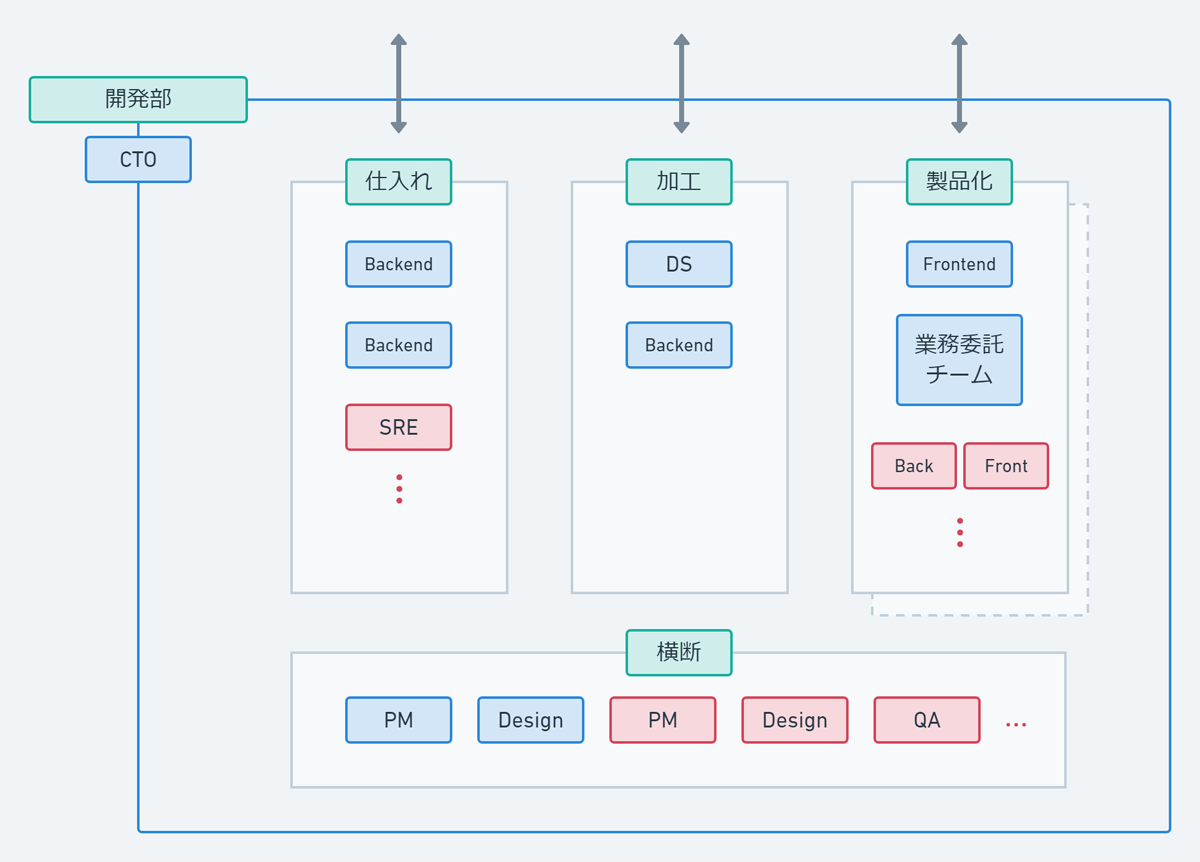

徐:開発部については、現在8人ほどの正社員がおり、システム開発はパートナーの協力のもとで進めている状況です。担当領域としては、社内で「仕入れ」と呼んでいる、インフラを含むUrumoデータベースの構築運用を行うチーム、「加工」と呼んでいるデータアナリティクスを行うチーム、「製品化」と呼んでいる顧客向けのプラットフォームを構築するチームがあり、それらを横串で統括するプロダクトマネージャーによる「横断」チームを置いています。

目指しているのは、メンバーがそれぞれ担当領域を持ちつつも、他の状況もスムーズに共有できるようなマトリックス型の組織ですね。今後「製品化」のラインが増えていけば、そこにそれぞれプロダクトマネージャーが付くような形をイメージしています。ちなみに、この座組みについては、曽根原さんのアドバイスをもとに青写真を作っており、今のところ主に「製品化」と「横断」チームの運営について、曽根原さんにも見てもらいながら、基盤固めをしています。

「プロダクト作り」の思想と方法論をゼロから学ぶ

――曽根原さんがフェズに参画されたのには、どんなきっかけがあったのですか。

曽根原:伊丹さんとお話しする中で、フェズのやろうとしていることがすごく「面白い」と感じました。シリコンバレーでは、プロダクトを作る際に「データ」を活用することが、もはや当たり前とも言える状況ですが、日本、特にリテール業界で、それを普及させていこうとしているのが新鮮に感じました。

フェズの創業は2015年ですが、その当時は、日本でようやく「DX」という言葉が出始めた時期でした。まだ「DXって何?」「何をすることがDXなの?」というレベルで議論がされていた頃です。そうした状態でプロダクトを作り始めると、どうしても「既存のものの改善」でよしとしたり、「一度良いものを出して、それで終わり」になったりするケースが増えてしまいます。

私に言わせると、そうしたものづくりは、DXを目指すにあたって「間違っている」わけです。今では理解が進んでいますが、プロダクト作りにおいては「一度リリースしたものを、継続的に改善していく」というスタイルが重要です。このスタイルを、リテールの世界に落とし込むというチャレンジに面白さを感じました。

DXは、ソフトウェアやモバイルアプリの活用だけに閉じた話ではなく、より広く実社会への影響を与えていく組織的な取り組みになります。今でこそ、医療や物流の世界でも、そうした試みが始まっていますが、小売業界においては、フェズがそのモデルケースになるだろうと思いました。

伊丹:その当時に私が持っていた課題感としては、われわれが思い描いているビジョンを実現し、スケールしていくための「プロダクト作り」をどう進めていけばいいのかについて、会社としての思想がまったくなかったことでした。

フェズがやろうとしているのは、全国で1000万人以上が携わり、140兆円以上の市場規模を持つリテール業界にイノベーションを起こすことであり、大きなインパクトを持つものになる自信があります。チームにも、営業、サービス、事業を作っていくのに長けたメンバーはそろっていましたが、そのビジョンをドライブし、スケールしていくための「プロダクト」がどのようなものなのか、それをどう作っていけばいいのかについて、明確なイメージが持てていなかったのです。

曽根原さんに参画してもらって良かったことの一つは、経営陣がそのイメージを具体化でき、それを作り育てていくための文化を根付かせてくれたことだと思っています。